Джон Ноймайер

Балет «Нижинский»

Музыка Ф. Шопена, Р. Шумана,

Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича

Хореография, декорации и костюмы

Джона Ноймайера

Декорации выполнены по

оригинальным эскизам Л. Бакста и А. Бенуа

В главных партиях:

Александр

Рябко

Каролина Агуэро

Александр Труш

Карстен Юнг

Постановка Гамбургского балета

Запись спектакля, 2017 год

Продолжительность: 2 часа 15 минут с одним антрактом

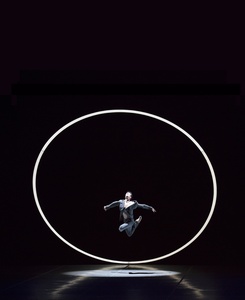

Джон Ноймайер представляет великого

танцовщика зрителю во многих его сценических созданиях: Арлекин из «Карнавала»,

Призрак розы из одноименного балета, Юноша из «Игр» и легендарный Петрушка.

Главная тема балета — раздвоение личностей Вацлава и Ромолы Нижинских. Она превращается в Нимфу и Зобеидуду, а он —

в Фавна и Золотого Раба. Как и в жизни, герои знакомятся на корабле, который

шёл в Южную Америку и вёз труппу «Русского балета» на гастроли. Дягилев,

боявшийся морских путешествий, остался в Европе и его отсутствие дало

возможность «Фавну» увидеть «Нимфу», а «Зобеиде» соблазнить «Золотого Раба».

Великолепная сценография и костюмы

выстроены на эскизах Льва Бакста и Александра Бенуа к дягилевским балетам. Это

помогают почувствовать эпоху Нижинского.

Война — самое главное событие в судьбе Нижинского — становится

лейтмотивом балета. В ожидании конца

войны и возвращения на родину в Россию Нижинский исполняет перед случайными

зрителями свой знаменитый, гениально-безумный танец на бархатном кресте. Война

иллюстрируется в балете музыкой Одиннадцатой симфонии Шостаковича. В то время как биографическая линия балета

развивается под музыку Роберта Шумана («Венский карнавал») и Сонаты для альта и

фортепиано Дмитрия Шостаковича. Фрагменты

из «Шехеразады» Николая Римского-Корсакова и Двадцатая прелюдия Фредерика

Шопена звучат, как воспоминания о ролях легендарного танцовщика.

«По сложности и совокупности актерских и

танцевальных задач партия Нижинского требует от исполнителя неимоверной

самоотдачи и может быть приравнена к подвигу. На главного героя Ноймайер

возложил колоссальную драматургическую и эмоциональную нагрузку. Его

хореографически развернутая и напряженная персональная жизнь в спектакле

трактована как жизнь, прежде всего, артиста, подвижника искусства, неустанно

совершенствующего свое мастерство в балетном классе. Экзерсис в своих опорных

па — его молитва, его убежище, его образ мыслей, источник его артистического и

балетмейстерского вдохновения».

Наталья Зозулина, балетовед

«В „Нижинском" Ноймайер выделяет два сложных лейтмотива: Ромола, Золотой Раб, Фавн, Русские сезоны Дягилева, „Игры" — для 1 акта и „Сильфиды", Петрушка, революция, война, „Весна священная", безумие брата Станислава — для 2 акта. Сумасшествия, как затяжной болезни, в балете нет, есть причины и следствия, логические выводы. Ключевой образ второго акта — Петрушка, но это не просто роковая роль, которая свела танцовщика с ума. Скорее — это театральное отражение того, что с ним случилось в реальном мире. Из балета Фокина, страдающее от безвыходности (нет выхода, сплошная стена) и нелюбви тряпичное существо попадает в беспредельное раздолье войны и ситуацию, когда отсутствует властная рука патрона (Дягилева). Вот эта ненужная свобода, вторая беспомощность оказываются сильнее сумасшествия. Выброшенный из вертепного театра в чистое поле Петрушка, гениально исполненный Ллойдом Риггинсом, — самая сильная и по-настоящему театральная находка Ноймайера. Еще один интересный ход — неисторичность Дягилева, он появляется только в диалогах с Нижинским, только в поле его зрения, чтобы выполнить некую функцию. Пересказывая историю Нижинского, Ноймайер боялся впасть в исторический реализм кинематографа и пожертвовал персоной Дягилева, превратив его в тень — с тонким профилем, бестелесную и белокурую. Зато усилил материальность Ромолы — пышной и красивой, разведя, таким образом, два полюса в судьбе Нижинского».

Екатерина Беляева, критик